El cielo de otoño nos permite, sin lugar a dudas, disfrutar de las típicas constelaciones veraniegas en cómodas condiciones de observación y por supuesto, disfrutar, como antesala del espectacular cielo invernal, de constelaciones cargadas de objetos interesantes.

Podemos observar constelaciones como el Cisne, la Lyra o el Águila a la vez que nos adentramos en las maravillas de Andrómeda, Pegaso, Acuario o Perseo.

Las condiciones meteorológicas, sin ser las del verano, tampoco resultan en exceso incómodas y, tras períodos de lluvia se nos puede ofrecer un cielo limpio y claro. Si a eso le añadimos que anochece antes y, por tanto, podemos disfrutar del cielo en horarios más asequibles, nos encontramos en una época del año en la que el cielo no puede esperar a ser observado. ¡Disfrutemos de él!

Los mapas expuestos están realizados con el programa gratuito Stellarium y se conforman hacia mediados del mes a las nueve de la noche hora peninsular española. Es decir a las 19h Tiempo Universal. Hay que tener en cuenta que en la madrugada del 26 de octubre (noche de sábado al domingo) cambiará la hora y entonces tendremos 20h Tiempo Universal.

Siguiendo como otros meses los mapas ofrecidos cortesía de la revista Sky&Telescope, aquí tendremos que imprimir la página número 8.

Fases Lunares

Como novedad, incorporamos un calendario mensual con las fases lunares diarias con objeto de preparar mejor nuestros días de observación. Ya sabemos que una noche con un débil creciente lunar, o en la que no haya aparecido todavía el disco lunar, será propicia para la observación de objetos de brillo débil como los llamados objetos de cielo profundo. Por contra, las noches donde aparezca la Luna, en especial los días en los que esté en fase de "cuartos", serán los idóneos para la observación de nuestro satélite.

Las efemérides lunares durante el mes de octubre son las siguientes:

Día 1, 19h32: Cuarto Creciente en Sagitario.

Día 8, 10h51: Luna Llena en Piscis.

Día 15, 20h12: Cuarto Menguante en Geminis.

Día 23, 21h57: Luna Nueva en Virgo.

Día 31, 02h48: Cuarto Creciente en Capricornio.

El día 8 de octubre tendrá lugar un eclipse total de Luna pero no resultará visible desde España. Una vez comentadas las efemérides de nuestro satélite, pasamos a la descripción del cielo de octubre dividido por puntos cardinales.

Norte

Comenzamos con la posición de las "guardas" de la Osa Menor. Las dos estrellas más brillantes del carro de la Osa Menor apuntan al noroeste y, a medida que avance la noche, van perdiendo altura. Justo debajo de ellas, aparece el carro de la Osa Mayor rozando el horizonte con el mango en alto y hacia el noroeste.

La parte más alta sobre el horizonte del norte la ocupa la constelación de Cefeo con su típica forma de casa, en estos meses, invertida. Es difícil distinguir la constelación desde las ciudades pero desde núcleos suburbanos se observa en su totalidad. Y junto a Cefeo, y en dirección noreste, aparece la bellísima constelación de Casiopea con su forma de "3". Casiopea pasa por un "3", una "M", una "W" y una "E" a lo largo de las estaciones. En esta época la vemos en su única "forma numérica". La constelación de Casiopea si suele observarse desde lugares urbanos. Al sur de Casiopea aparece la débil constelación de la Jirafa (Camelopardalis) para cuya observación debemos irnos al campo o a zonas con cielos alejados de la contaminación lumínica. A medida que avance la noche veremos en el horizonte noreste como aparece una brillante estrella, Capella, de la constelación de Auriga, luce así anunciando el invierno que está por llegar.

Este

Si partimos de la constelación de Casiopea y vamos viajando hacia el Este, nos encontramos como, poco a poco, va ganando altura la constelación de Perseo con su variable eclipsante Algol. Más hacia el Este destaca, bien alto, el gran cuadrado que caracteriza la constelación de Pegaso de uno de cuyos vértices se desprende la constelación de Andrómeda con su brillante Nebulosa de Andrómeda.

Si nos acercamos al horizonte, aparecerá la constelación de Piscis. En esta constelación las estrellas suelen ser, en general, muy débiles; no suelen ser fácilmente visible desde el interior de las ciudades. La constelación se forma desde un asterismo de forma pentagonal situado en la parte inferior del cuadrado de Pegaso. Desde esa pentágono se desprende una hilera de estrellas que llega prácticamente hasta el horizonte para luego ascender y culminar en un alargado triángulo que cae debajo de la constelación de Andrómeda. Si podemos, no perdamos la oportunidad de reconocer esta curiosa constelación que también guarda algunas joyas entre sus estrellas.

Por la zona donde acaba Piscis, y al Sur de Andrómeda podremos reconocer dos pequeñas constelaciones. La primera, conforme bajamos de Andrómeda, es la constelación del Triángulo, fácilmente reconocible por su parecido con dicha figura geométrica. Y si continuamos descendiendo hacia el horizonte nos encontraremos con tres estrellas relativamente brillantes que conforman el cuerpo central de la constelación de Aries (el Carnero).

Nuestra visita hacia los cielos del este podemos acabarla por la zona sureste, donde aparece la irregular figura de la constelación de Acuario.

Sur

Sobre la parte más alta del horizonte Sur emerge la figura de la constelación del Águila con su brillante estrella Altair. La mayoría de las estrellas de la constelación pueden verse desde núcleos urbanos aunque desde los más contaminados apenas podremos distinguir a Altair y las dos estrellas que la flanquean.Si nos encontramos en el campo, podremos ver como desde la constelación del Águila parte un brazo de la Vía Láctea que parece partirse en dos acabando en el horizonte. El espectáculo que nos ofrece nuestra propia Galaxia es maravilloso.

Si seguimos en un lugar de observación oscuro podremos observar a la pequeña constelación del Caballito (Equuleus). Son cuatro estrellas en forma de trapecio que se encuentran varios grados al este de Altair. Más al Sureste volvemos a la constelación de Acuario cuyas estrellas son de mediano brillo y a veces se pierden en el brillo del cielo de las ciudades al igual que la vecina Capricornio. Ésta última situada más hacia el horizonte Sur. Tanto Acuario como Capricornio contienen objetos de interés y cargados de belleza. Capricornio toma el aspecto de un gran triángulo con un vértice orientado al Sur. La estrella de primera magnitud que luce al sureste de Capricornio es Fomalhaut, la estrella principal de la constelación (también débil) del Pez Austral. Personalmente siempre me ha llamado mucho la atención esta cercana estrella brillando en los cielos urbanos.

Por último, y acercándonos al oeste ya nos encontramos como van "despidiéndose" las típicas constelaciones veraniegas. El Escudo y Ofíuco van perdiendo altura paulatinamente y Sagitario ya esconde sus estrellas tras el horizonte. En éste mes el punto rojo que aparece sobre el horizonte suroeste es el planeta Marte. Está situado a baja altura lo cual merma bastante su observación telescópica.

Oeste

La que más caracteriza al horizonte Oeste en esta época del año esa la gran figura que forma la constelación de Ofíuco y marchando hacia el oeste, la constelación de Hércules con su característico trapecio central que conforma el cuerpo del gigante. Las estrellas de la constelación de Hércules suelen ser medianamente brillantes por lo que pueden ser bien reconocidas en núcleos suburbanos al menos. Al Sur de esta constelación aparece la preciosa Corona Boreal ya, poco a poco, acariciando el horizonte donde ya, casi, se ha puesto la brillante y anaranjada Arturo.

Cenit

Quizá una zona muy llamativa del cielo y que sea muy propia para observar durante el otoño sea el cenit y las constelaciones que irán perdiendo altura desde él. La brillante constelación del Cisne puede observarse desde las ciudades con una típica formación en cruz. y cuya estrella principal Deneb brilla en el palo mayor de la misma. Hay mucho que ver en esta constelación y en otoño su observación será mucho más cómoda.

Observemos también como más hacia el oeste y, aún a buena altura, brilla la figura de la constelación de la Lyra con su brillante estrella Vega reinando sobre el paralelogramo que conforman sus otras cuatro estrellas. Siempre aconsejo visitar la zona de la Lyra con prismáticos a pesar de ser una constelación pequeña. Vega y Deneb conforman, junto con Altair (la más brillante de las estrellas del Águila) el Triángulo de Verano, una estación que despedimos hace poco pero de la que aún disfrutaremos de sus cielos.

Visiblidad de los Planetas en Octubre

Mercurio: visible a finales del mes al amanecer en el horizonte este-sureste.

Venus: visible solo los primeros días del mes muy cercano al horizonte y momentos antes de la salida del Sol.

Marte: visible hacia el suroeste entre Ofíuco y Sagiario brillando con magnitud 1.0

Júpiter: situado en la constelación de Cáncer brilla en la madrugada con magnitud -2.0

Saturno: visible al atardecer en Libra, muy bajo sobre el horizonte.

Lluvia de meteoros Oriónidas

Es una lluvia de meteoros importantes producidas por los restos del cometa Halley que puede observarse durante todo el mes pero que tiene situado su mayor actividad entre los días 19 y 21. Se le conoce así porque los meteoros parecen converger. por un efecto de perspectiva, hacia una zona del cielo situada en la constelación de Orión. Como quiera que dicho radiante alcanza su máxima altura una hora antes de amanecer, puede decirse que será el mejor momento para observar estas lluvias de meteoros.

30 de octubre: Ocultación de Beta Capricorni

En la noche del jueves 30 de octubre tendrá lugar la ocultación de la estrella Beta Capricorni (Beta Cap) por la Luna a las 22h00 TU (23 horas locales)

En la noche del jueves 30 de octubre tendrá lugar la ocultación de la estrella Beta Capricorni (Beta Cap) por la Luna a las 22h00 TU (23 horas locales).

Para entonces la estrella se situará a tan solo 15 grados de altura sobre el horizonte por lo que necesitaremos un horizonte despejado para su observación. La Luna, por su parte, estará iluminada un 47% en fase creciente. Aunque la estrella es brillante (magnitud 3,0) es muy recomendable usar unos prismáticos o un pequeño telescopio para su observación, usando dichos medios la observación podrá realizarse desde la ciudad.

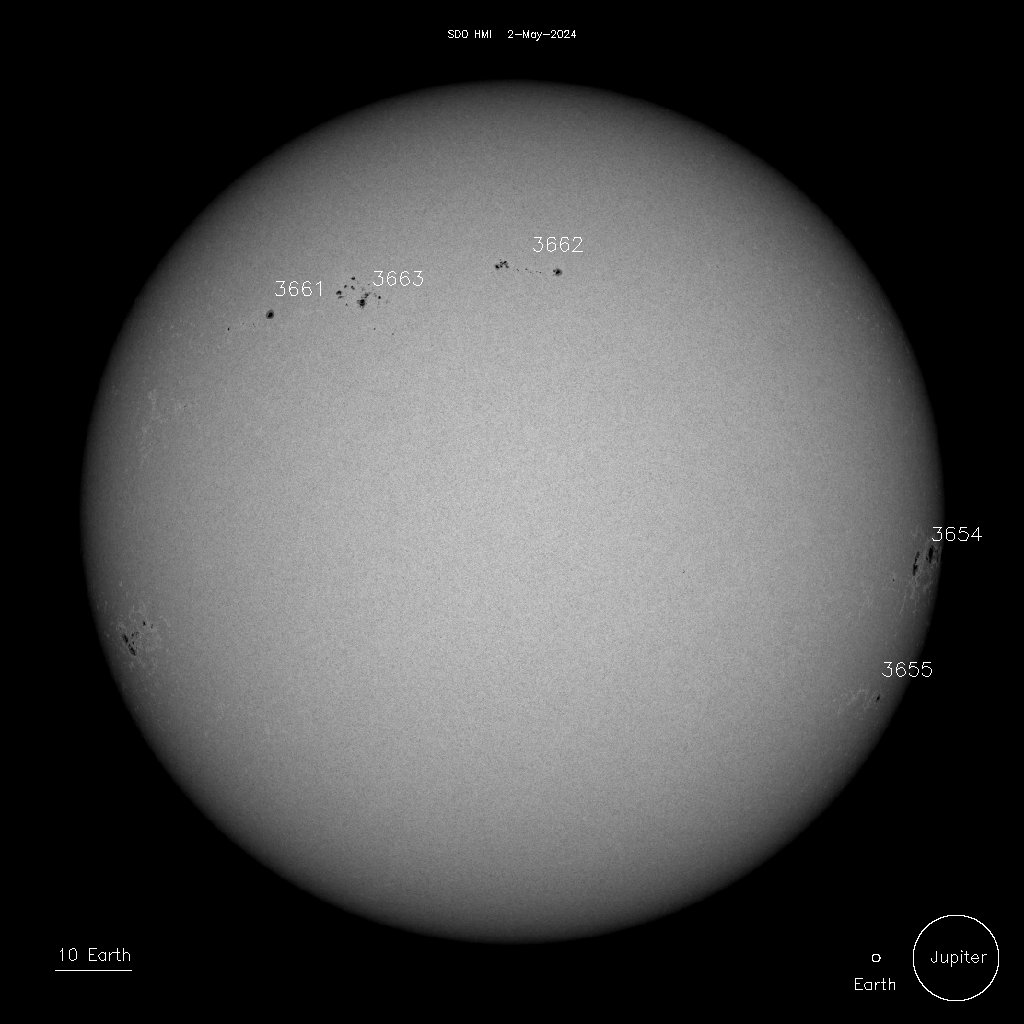

Como podremos ver en la imagen, las manchas solares se componen de dos zonas fundamentalmente. La zona central y oscura, llamada umbra y la zona que le rodea, más clara, llamada penumbra. La diferencia de temperatura entre ambas zonas suele ser de unos 1000 grados Kelvin.

Como podremos ver en la imagen, las manchas solares se componen de dos zonas fundamentalmente. La zona central y oscura, llamada umbra y la zona que le rodea, más clara, llamada penumbra. La diferencia de temperatura entre ambas zonas suele ser de unos 1000 grados Kelvin.