John Goodricke. Pintura de James Scouler (c.1785)

En las noches de otoño la constelación de Perseo brilla alta sobre el horizonte noreste. De todos es conocido que la segunda de las estrellas en brillo de la constelación, Algol, es el prototipo de las variables eclipsantes. ¿Qué observarían los antiguos astrónomos para darle un nombre tan llamativo como "la cabeza del demonio"? Imagino a unos astrónomos sucumbidos ante la inmutabilidad de los cielos observando como una estrella se desvanecía, cada tres días, durante algo menos de cinco horas brillando casi una magnitud y media menos para luego recuperar su situación habitual. Indiscutiblemente debía ser un signo envenenado. No cabía duda. Un guiño malicioso que no traería buenos augurios.

Afortunadamente la ciencia avanza y llegamos a la romántica y culta holanda del siglo XVIII. Allí, en Groninga, nació John Goodricke la primera persona que se encargó de darle a Algol una explicación menos sobrenatural. Nació en 1764 en el seno de una familia acomodada compuesta por un diplomático inglés casado con una mujer holandesa hija de un comerciante. A los cinco años de edad el sonido del silencio le fue impuesto para siempre debido a un ataque de escarlatina, pero sus estudios en Edimburgo y York le permitieron que la sordera no fuera un obstáculo para comunicarse con los demás llegando incluso a aprender a hablar. El entusiasmo que le transmitió un profesor de religión, elocución y astronomía llamado William Enfield fue determinante para que, ya con 13 años, se convirtiera en astrónomo aficionado.

Su adolescencia la pasaba en York, en Trasure´s House, la Casa del Tesorero, observando el cielo en compañía de su primo y también variabilista Eduard Pigott (1753-1825). Un joven cuyo padre había construido un observatorio astronómico a poca distancia de la casa de Goodricke. Durante un tiempo John observó Algol...

"Esta noche he observado a la Beta de Perseo y me ha sorprendido mucho encontrar su brillo alterado. Ahora parece ser de cuarta magnitud...La observé diligéntemente durante más de una hora...apenas podía creer que cambió su brillo, porque nunca había oído hablar de una estrellas variable que variara tan rapidamente su brillo. Pensé que podría ser, tal vez, una ilusión óptica, un defecto en mis ojos o mal aire, pero a continuación se mostrará que el cambio es cierto y no esa un error".

John Goodricke, 12 de noviembre de 1782 , diario personal.

Cartas de John Goodricke explicando sus observaciones

Geminiano Montanari (1633-1687) ya había observado los cambios de la estrella hacia 1670 pero no llegaba a comprender exactamente que ocurría ni porqué. Goodricke, que se había convertido en un excelente astrónomo aficionado, la observó concienzudamente llegando a la conclusión que sus variaciones eran regulares en el tiempo, produciéndose la caída de brillo al cabo de unas 70 horas... En la primavera de 1783 (y también de su vida) presentó a la Royal Society una explicación al fenómeno completamente inédita, atrevida y valiente:

Atribuyó a la existencia de una estrella compañera que giraba alrededor de Algol estos cambios de luz. Cuando la compañera, situada en la línea de visión que unía la Tierra con Algol, pasaba por delante de ésta última se producía un eclipse y como consecuencia de ello un desvanecimiento en el brillo de Algol. Incluso dio una segunda opción: si no era una estrella, la estrella tenía una inmensa mancha oscura que se nos mostraba cuando la estrella giraba. Al año siguiente, Goodricke se decidió por la teoría del eclipse.

Su explicación es correcta y los miembros de la Royal Society así lo consideraron también siendo admitido tres años más tarde como miembro de la laureada institución y concediéndole la medalla Godfrey Copley. Lamentablemente no pudo disfrutar mucho de las gracias concedidas pues el 20 de abril de 1786, cuatro después de su galardón, falleció tras sufrir una pulmonía.

Su hipótesis tardó en comprobarse experimentalmente pero llegó. Fue en 1890 cuando el astrónomo alemán Carl Vogel dirigió un espectroscopio a la estrella detectando a la compañera de Algol que en recuerdo del joven astrónomo aficionado fue llamada "Estrella de Goodricke".

John Goodricke también observo a Sheliak en 1783/1784 (Beta Lyrae) y a Delta Cephei calculándose sus períodos pero eso ya forma parte de otras fascinantes historias de la observación de las estrellas variables.

Placa en la casa desde donde realizara las observaciones, dice así:

Desde una ventana de Trasure´s House, cerca de esta placa, el jovén sordomundo astrónomo John Goodricke 1764 - 1786 fue elgido miembro de la Royal Society a la edad de 21 años, observó la periodicidad de la estrella ALGOL y descubrió la variación de Delta CEPHEI y otras estrellas sentando así las bases de la moderna medición del Universo.

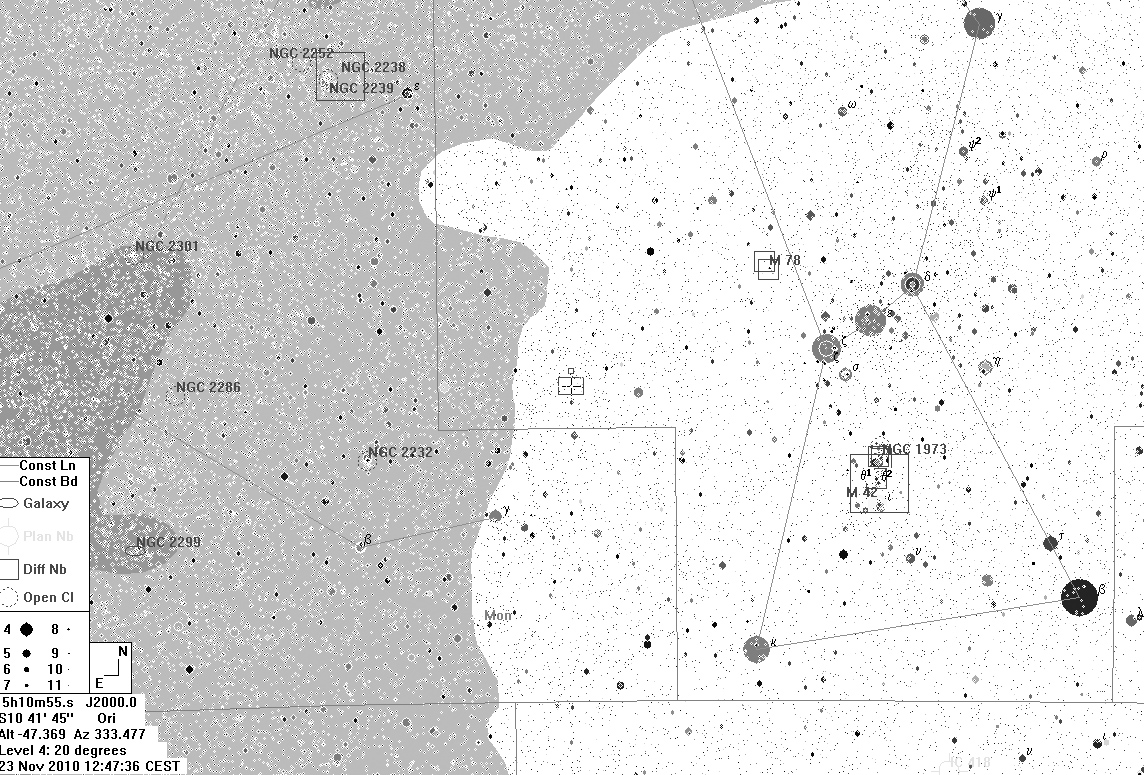

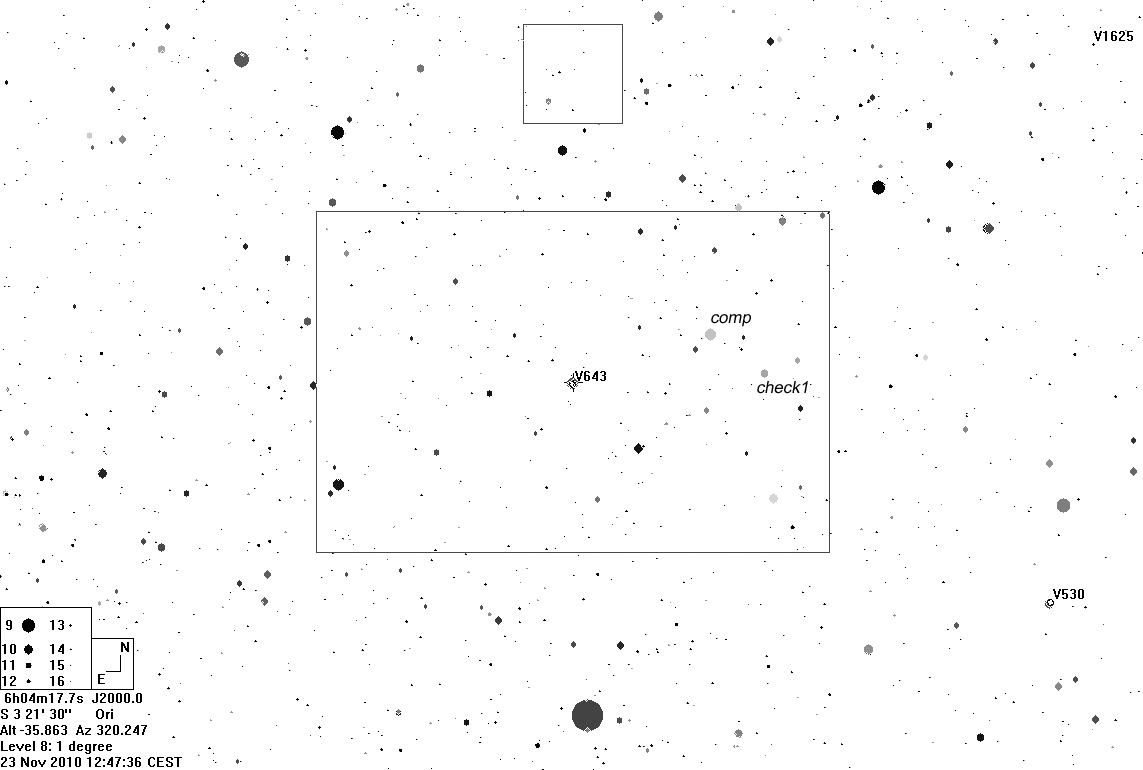

Este mes de octubre podremos simular a Goodricke observando los eclipses de Algol siguiendo sus cambios de brillo. Podemos hacer las comparaciones usando la carta que se expone. Las efemérides de los mínimos de luz son las siguientes:

6 de Octubre, 23h17UT, (noche del 6 al 7), Algol a 42 grados sobre el horizonte desde Sevilla.

9 de Octubre, 20h06UT, a unos 23 grados sobre el horizonte de Sevilla.

29 de Ocutbre, 21h47, a unos 53 grados de altura.

Carta de la AAVSO para observar a Algol